Gerencia de marca

-

Brand equity

e investigación

de la marca

Unidad 2

Gerencia de marca

La gestión de las marcas para las organizaciones del siglo XXI se ha convertido en un desafío gerencial de las empresas, pues desde estas no solo se fundamentan los elementos comunicativos con los stakeholders sino que a través de su gestión se obtienen beneficios importantes en términos de participación en el mercado, de posicionamiento y de rentabilidad; por esta razón, es tan alta la importancia de la marca en la estructura de una organización, que puede ser equivalente o superior a la de los activos (Ortegón, 2012).

La marca cumple una función trascendental en la relación entre los clientes y las organizaciones, y es el de generar vínculos funcionales, simbólicos, y, sobre todo, vínculos emocionales que sobrepasan a las transacciones de compra venta por relaciones duraderas y rentables en beneficio de las empresas, generando así confianza desde el precio, la calidad, el servicio, preferencia, percepción u otra propuesta de valor frente a la decisión de compra (Hernani, 2008).

Los altos índices de competitividad local han generado un estancamiento en el ciclo de vida de los productos en términos de ventas, utilidades y rentabilidad, impulsando a las organizaciones a incrementar su cuota de mercado en escenarios internacionales, convirtiendo a la marca en una herramienta fundamental para el éxito comercial en estos nuevos contextos (Kotler y Keller, 2006).

La óptima gestión de las marcas implica desarrollar procesos de equidad, de conciencia, de reconocimiento y de lealtad de marca, elementos planteados por Aaker (1996) donde las cualidades y responsabilidades vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca, su fortaleza y familiaridad en la mente del consumidor, y la decisión de compra deberán poseer un rol internacional.

Los estudios de brand equity adelantados por Berry (2000) resaltan el hecho de que, en la gestión de las marcas de bienes tangibles, el producto representa la marca principal, mientras que desde la comercialización de servicios es la compañía quien representa la marca principal. Así mismo, De Chernatony y Segal-Horn, (2003) determinaron que son mucho más valoradas por el mercado las marcas de las empresas que comercializan bienes tangibles que las que lo hacen desde los servicios.

El brand equity es una herramienta utilizada para valorar las marcas en el mercado, siendo representada como un conjunto de activos y pasivos vinculados con la marca, con su nombre y su simbología que incorporan o disminuyen valor por medio de los productos entregados al mercado (Aaker, 1996); por ello, cuando una empresa implementa modelos para valorar su marca, fortalece sus finanzas e incrementa el capital de trabajo (De Chernatony y Segal-Horn, 2003).

El desarrollo del brand equity es un factor importante para las organizaciones que identifican a su marca como un activo en sus estados financieros, teniendo influencia en los flujos de caja, en el valor de las acciones y en los precios de venta (López Rodríguez, et al, 2018). Para Aaker (1996) el brand equity es el conjunto de activos que conforman la marca, es decir, su logotipo, isotipo y demás elementos del naming.

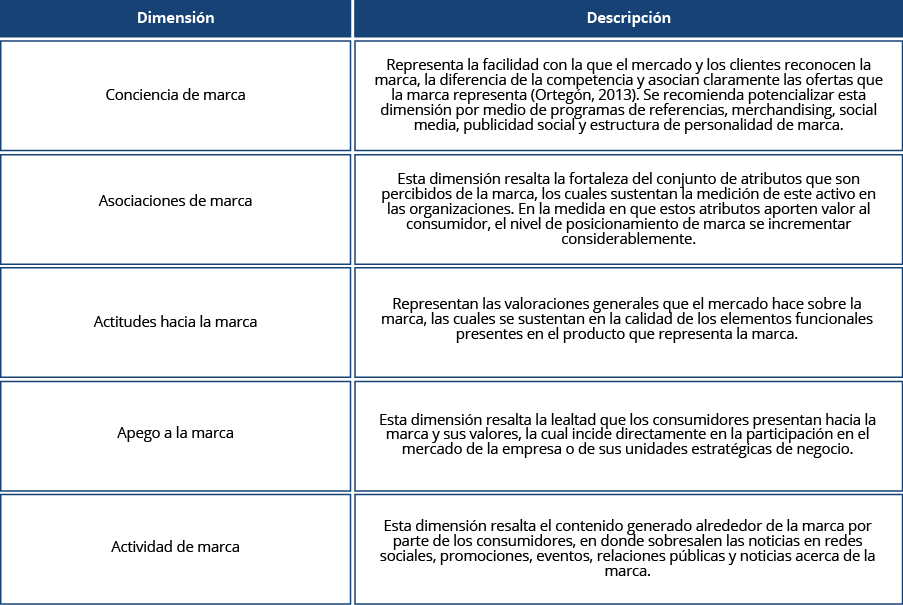

El brand equity visualiza el reconocimiento de una marca y su importancia en el mercado, aspecto que incide en la vida del consumidor y su relación con la empresa. Al interior de las empresas, el brand equity se describe desde diferentes dimensiones que percibe el consumidor, las cuales se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Dimensiones del brand equity. Fuente: elaboración propia desde Pappu y Christodoulides (2017)

Tabla 1. Dimensiones del brand equity. Fuente: elaboración propia desde Pappu y Christodoulides (2017)

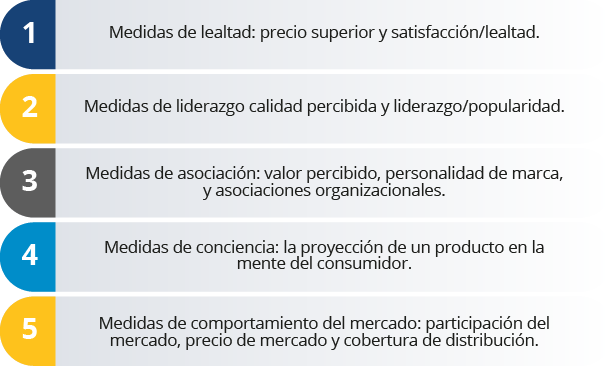

Los estudios sobre el branding han legitimado diversos tipos de medida del brand equity los cuales se agrupan en dos categorías: medidas de índole intrínseca y extrínseca. La primera categoría describe las fortalezas de la marca frente a la percepción del consumidor; mientras que la segunda categoría describe la fortaleza de la marca ante los cambios en las políticas comerciales frente a las dinámicas del mercado y la competencia (Villarejo Ramos, 2002). Aaker (1996) propone los siguientes elementos para desarrollar el proceso de medición del valor de marca:

Figura 2. Fuente: elaboración propia

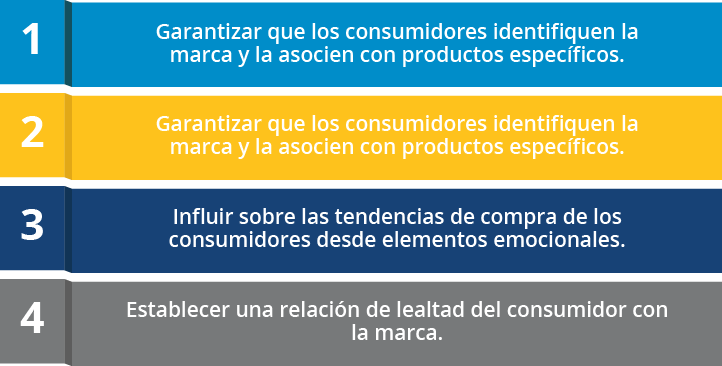

El desarrollo del brand equity se ha fundamentado en las organizaciones a partir de la adopción e diferentes modelos que miden y potencializan en valor de las marcas como activos financieros. La función principal de los modelos de brand equity es la de medir el valor de la marca, y de esta forma gestionar procesos de comunicación sobre los productos y sobre las mismas organizaciones con el fin de incrementar la propuesta de valor a los clientes.

Keller (2008) plantea que el valor de marca puede ser visto en las compañías como el reconocimiento de algunos de los beneficios del mercado, estos se crean cuando se cuenta con marcas fuertes, y dependiendo de los recursos y capacidades de marketing que posean las empresas, así como las circunstancias del mercado y el contexto en el cual se opere.

Existen diversos modelos de brand equity que pueden usados por el gerente de mercado o de marca en las empresas en los cuales su desarrollo ha tenido dos orígenes diferentes: el primero se fundamenta en las bases teóricas de investigadores reconocidos a nivel mundial y el segundo de acuerdo con propuestas de consultoras con alto reconocimiento global.

Figura 3. Fuente: elaboración propia

Figura 3. Fuente: elaboración propia

El modelo de resonancia de marca está conformado por una pirámide conformada por seis bloques que relaciona el protagonismo del consumidor con el valor de marca. Dicha pirámide si visualiza en la siguiente figura:

Figura 4. Fuente: elaboración propia

Figura 4. Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta la experiencia de diversas organizaciones dedicadas a la consultoría en branding, se relacionan los siguientes modelos de brand equity:

La cadena de valor genérica es un modelo que permite visualizar el conjunto de actividades que se deben desarrollar en una empresa para generar valor al producto final. Este modelo fue propuesto por Porter (1982) y en él se determina que la ventaja competitiva no se comprende si se observa a la empresa como un todo, porque dentro de ella existen actividades primarias y de apoyo que se interconectan contribuyen a su direccionamiento estratégico.

Las actividades primarias están implicadas en la creación física de los productos tangibles o en la operatividad de los servicios, desde su entrega al consumidor hasta el servicio posventa. Las actividades de apoyo sustentan a las primarias proporcionándoles insumos, tecnologías, recursos humanos y el soporte en términos de infraestructura que posee la empresa.

El branding posee responsabilidades mayores a las de resaltar las características funcionales de los productos y de las marcas. Además de hacer parte de las actividades primarias de la cadena de valor genérica pretende materializar el deseo empresarial de salir del anonimato corporativo y de producto, y con el desarrollo del comercio, la marca se ha asociado con la calidad y confiabilidad ofrecida por los productores (Araya-Castillo y Etchebarne, 2014).

De ahí que los esfuerzos de los gerentes se focalicen en crear una marca con significado propio y distinción en la mente del consumidor (Schlesinger y Cerverta, 2009) incrementando en ella su valor como activo de la empresa.

La cadena de valor de marca es un proceso en el cual se reciben aportes que los stakeholders desde su creación y revisión estratégica otorgan a la marca hasta convertirla en la imagen corporativa que sustenta la promesa de valor de la empresa hacia el mercado. La cadena de valor de marca está conformada por el desarrollo de las variables del marketing mix en función con la marca. Los primeros eslabones de esta cadena están controlados por los estrategas de la empresa, mientras que en los eslabones finales de este control es compartido entre la empresa propietaria de la marca y los canales de distribución.

La estructura de la cadena de valor de marca se observa en la figura siguiente:

La marca como activo fundamental de las empresas debe aumentar su flujo de caja y convertirse en una relevante ventaja competitiva que permite incrementar el consumo de los productos amparados por ella y ser una barrera de entrada para la competencia (Aaker, 1992). Al respecto, Cortázar (2013) plantea algunas razones por las cuales las empresas deben incrementar el valor de sus marcas: se reducen los costos de mercado, se incrementa la lealtad del consumidor, se incrementa la rentabilidad y se amplían las oportunidades de extender la marca hacia otras líneas.

Debido a lo anterior, las marcas y su realidad comercial deben contar con un seguimiento, estas no solamente determinan la diferenciación de productos, sino que proporcionan al mercado experiencias simbólicas y emocional; por ello, Cortázar (2013) describe que la manera más adecuada de desarrollar los estudios de medición y seguimiento de la marca debe poseer una orientación dirigida al consumidor.

Teniendo en cuenta esta orientación para medir el desempeño de la marca, los estudios que se destacan son los desarrollos por Aaker (1992) resaltando la manera en la cual las marcas crean valor y el de Keller (1993) fundamentándose en el consumidor final.

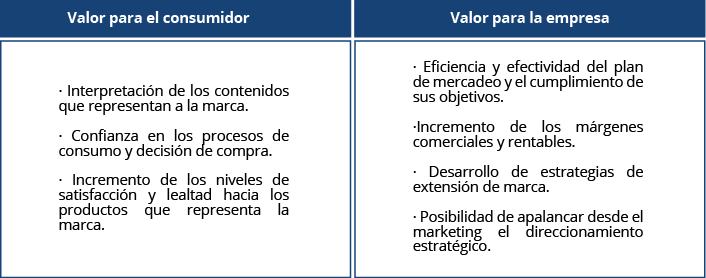

Anteriormente, para las organizaciones la marca consistía en el elemento que permitía denominar y diferenciar los productos dentro de su portafolio, sin considerarse un activo financiero. Actualmente, la alta dinámica de los mercados y los altos niveles de competencia han otorgado a la marca un protagonismo trascendental en la relación entre empresa y consumidor, por lo que los estrategas requieren medir el valor aportado por la marca, no solo a la empresa sino también al consumidor.

Un paralelo al respecto, se plasma en la Tabla 2 que identifica el valor de la marca para la empresa y el consumidor:

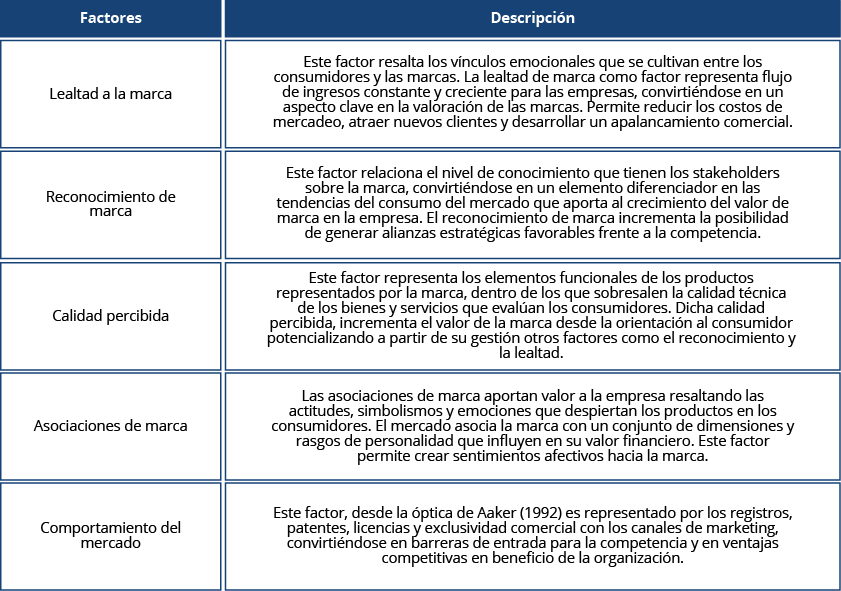

En este modelo Aaker (1992) determina un conjunto de factores que desarrollan el valor de las marcas. Estos factores son la lealtad a la marca, el reconocimiento de marca, la calidad percibida, las asociaciones de marca y el comportamiento del mercado. Lo anterior sustenta que para Aaker (1992) la medición de las marcas debe ser un proceso multidimensional (Ortegón, 2013). La Tabla 3 relaciona y caracteriza los factores del modelo de medición de Aaker:

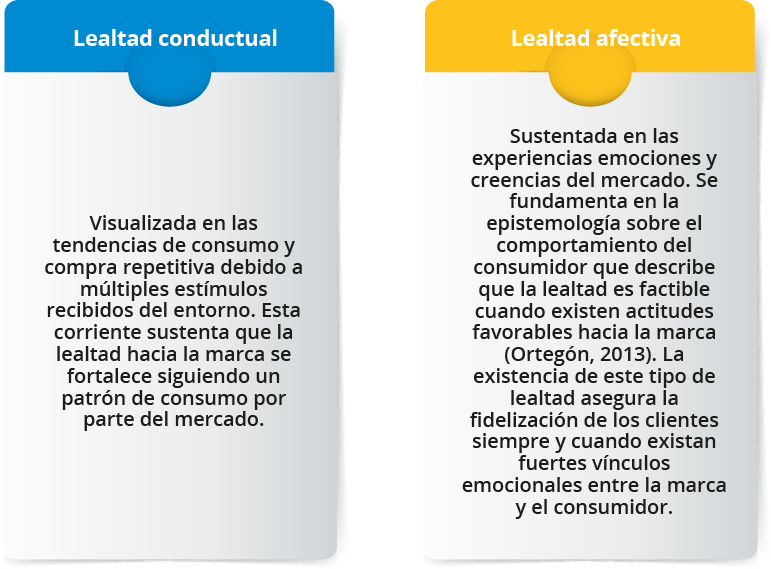

De los factores anteriores, la lealtad es el más representativo (Aaker, 1992) al proteger la empresa de la competencia, potencializa el ciclo de vida de la marca y sus productos, fortalece barreras de entrada y crea relaciones emocionales y simbólicas con el consumidor. La lealtad como eje del modelo de Aaker puede observarse desde dos corrientes (Pineda, 2018):

Figura 8. Fuente: elaboración propia

Figura 8. Fuente: elaboración propia

El fundamento del modelo de medición de Aaker clasifica a los consumidores en función de su lealtad hacia la marca en cinco grupos, los cuales conforman la denominada pirámide de lealtad de marca visualizada en la siguiente figura:

Figura 9. Pirámide de lealtad de marca. Fuente: elaboración propia Aaker (1996)

Figura 9. Pirámide de lealtad de marca. Fuente: elaboración propia Aaker (1996)

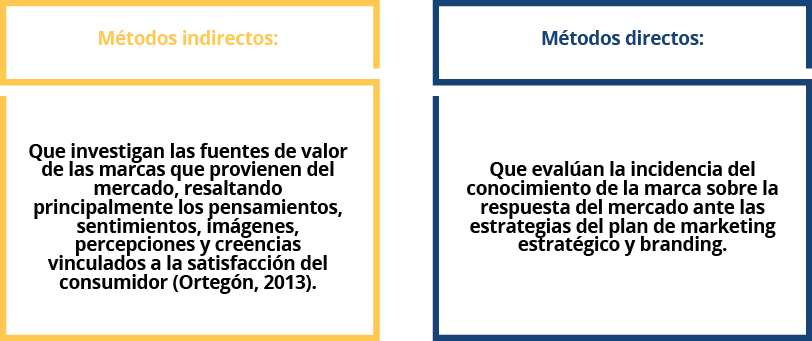

Este modelo se fundamenta en la cadena de valor de marca desde el cual se analiza el resultado a partir de dos perspectivas: la primera relacionada con las actividades de mercadeo en torno a la marca en relación con las respuestas del consumidor; y la segunda con la incidencia de los elementos de la cadena de valor, entre los que sobresalen fabricantes, agencias creativas, estrategias de marketing tradicional, canales de distribución y agencias de clientes. Dicho modelo puede desarrollarse a partir de métodos directos e indirectos:

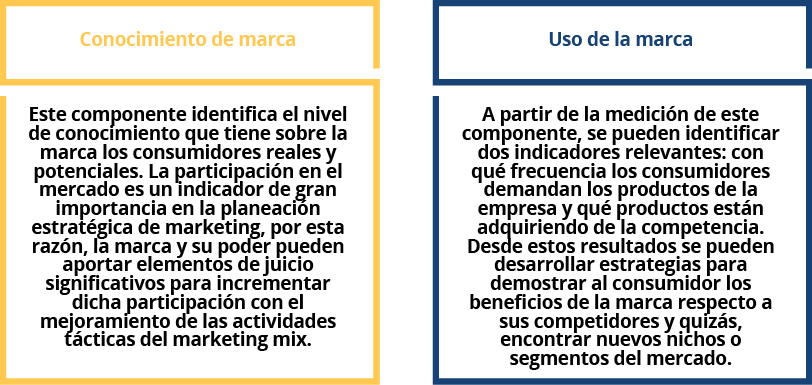

Este modelo sustenta que su desarrollo en función de la cadena de valor ha identificado algunas dimensiones para la orientación de la medición de marca en función del consumidor. Dichas dimensiones se relacionan en la Tabla 4:

Los estudios de seguimiento desarrollados en una marca tienen como objetivo medir las dimensiones para la orientación de esta en función del consumidor, las cuales están relacionadas en la Tabla 3. Dichos estudios se llevan a cabo a partir de la aplicación de encuestas que miden los niveles de recordación y reconocimiento de lo general a lo particular (Ortegón, 2013). Una encuesta es un conjunto de preguntas abiertas y cerradas utilizada para reunir información de cierto grupo de personas (Kotler y Keller, 2006).

En un proceso de seguimiento de marca, las encuestas utilizadas deben contar con los siguientes componentes:

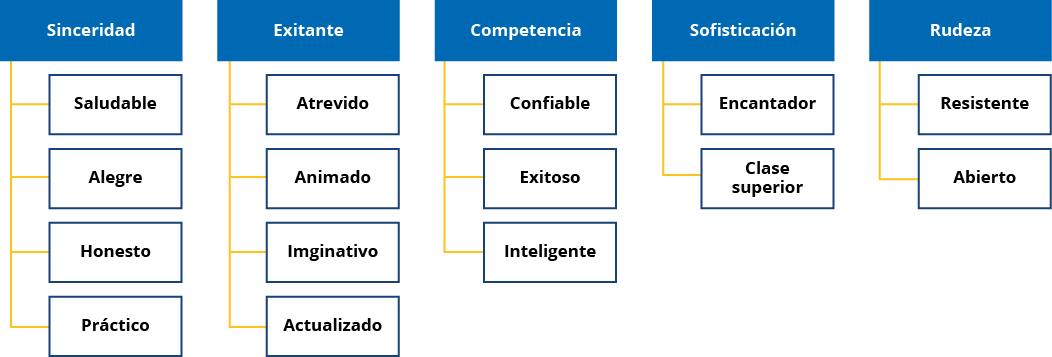

Los estudios sobre personalidad de marca pueden tener dos perspectivas: por una parte, desde la personalidad de marca percibida por los consumidores de una empresa y su competencia, y, por otra parte, a partir de la personalidad deseada por las organizaciones (Torres, Urdaneta, Pirela y Colmenares, 2008). Así mismo, Schlesinger y Cerverta (2009) comentan que la teoría de personalidad de marca es interesante de investigar y estudiar debido a que se puede abordar desde una mirada teórica o empírica.

Los conceptos de marca y su personalidad representan una postura simbólica para los consumidores, ya que estos pueden otorgar atributos y rasgos de personalidad de acuerdo con la percepción ante una propuesta de valor de una marca. Sin embargo, los entornos culturales de los mercados internacionales pueden ser heterogéneos frente a la concepción de esta personalidad, siendo este un aspecto a tener en cuenta por los directivos cuando emprenden la internacionalización de sus marcas, en especial, cuando una marca se considera como un conjunto de características humanas que son asociadas y atribuidas a ella (Aaker, 1997).

Posicionamiento por atributos. Los clientes toman decisiones de consumo basados no solo en sus necesidades inmediatas, sino en criterios de largo plazo, como el de la construcción de imagen propia (Olavarrieta, Friedmann y Manzur, 2015); por ello, Azoulay y Kapferer (2003) afirman que los consumidores seleccionan las marcas de la misma manera que escogen a su círculo social de amistades, independientemente de las dimensiones del producto en términos genéricos, reales y aumentados.

Las marcas existen porque ofrecen valor a los consumidores al asociarse emocionalmente con ellas, observándolas y asumiéndolas como una persona (Torres, et al, 2008), dando cabida en la academia y en la gestión de marketing al concepto de personalidad de marca.

Este concepto fue descrito por Aaker (1997) como el conjunto de características humanas o rasgos que los consumidores atribuyen o asocian con una marca, de ahí el hecho que actualmente diversos significados simbólicos y emocionales están estructurando cada vez más la base para la diferenciación y el posicionamiento de las marcas en el mercado (Rojas-Mendez, Erunchen y Silva, 2004).

Los consumidores desarrollan relaciones con sus marcas basados en su valor simbólico y como resultado, la marca cobra vida y pasa de ser un objeto pasivo a un socio y compañero vivo en la mente del consumidor (Schlesinger y Cerverta, 2009), tendiendo a atribuir facetas de la personalidad a las marcas y hablar con fluidez y propiedad sobre dicha faceta.

Es por esta razón que para Azoulay y Kapferer (2003) las marcas son visualizadas por los consumidores como seres humanos, y sus dimensiones pueden describirse como una extensión de las dimensiones de la personalidad humana al dominio de las marcas.

Figura 13. Dimensiones y rasgos de la personalidad. Fuente: elaboración propia con base en Aaker (1997)

Figura 13. Dimensiones y rasgos de la personalidad. Fuente: elaboración propia con base en Aaker (1997)

A pesar de que la personalidad de marca desempeña un papel de alta relevancia en el branding siendo parte integral de su posicionamiento, imagen y motor para el desarrollo del valor de la marca, Aaker (1997) manifiesta que se debe examinar la aplicabilidad de las dimensiones y rasgos de este concepto en diversas culturas; pues esto no valida su efectividad en otros países y en otros sectores industriales al ser usado en diferentes categorías, teniendo en cuenta que algunos de los rasgos no determinan elementos de una “personalidad” sino más bien, elementos funcionales de los bienes y servicios (Colmenares y Saavedra, 2008).

Azoulay y Kapferer (2003) describen que el poder identificar las diferencias culturales entre países permitiría incrementar las ventajas competitivas de las organizaciones frente a mercados globales en cuanto a sus estrategias de marca. Esta afirmación es similar a lo planteado por Merino (2008) quien manifestó que existe un esfuerzo importante desde la academia como de los gerentes de marketing para obtener una ventaja competitiva en los mercados globales basada en la diferenciación de marca por medio del significado simbólico, apalancado esto desde la personalidad de marca.

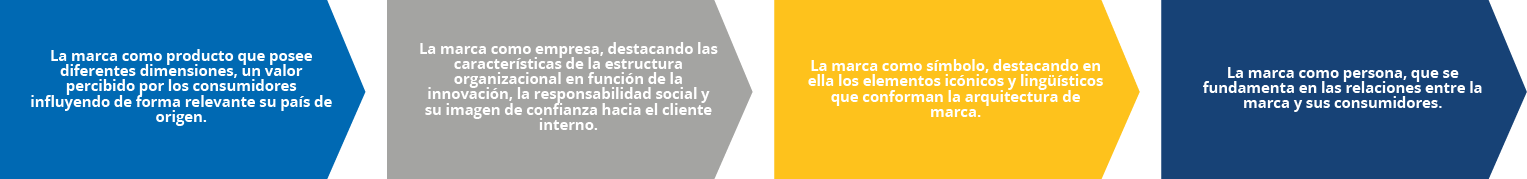

Aaker (1996) sustenta que la personalidad de marca hace parte de un sistema holístico denominado identidad de marca. Este sistema plantea que la marca puede ser percibida por los stakeholders de cuatro maneras distintas:

La gestión en torno a una identidad de marca que potencialice la marca como producto, empresa, símbolo o persona, traerá beneficios para la estrategia de branding. En la medida que la identidad de marca se convierta en un factor clave de éxito y en una ventaja competitiva, la organización visualizará diferentes beneficios entre los que se destacan la lealtad de los consumidores, la segmentación del mercado, la consistencia y el valor de marca (Escobar-Naranjo, 2000).

Las ofertas empresariales en la actualidad han modificado su enfoque de marketing orientado hacia la producción, las ventas y la promoción por una nueva filosofía comercial para incrementar su participación en el mercado que se sustenta en la generación de experiencias de consumo donde se involucran las emociones y los sentidos. Por esta razón, los productos no son vistos como artículos funcionales para satisfacer necesidades sino como percepciones por parte del mercado (Ries y Trout, 1986). El mercado siente afinidad hacia el consumo de productos que despierten y dinamicen tanto sus emociones como sus sentidos, estableciendo de esta manera una fuerte relación con las marcas (Hultén, 2011). Esta realidad involucra representativamente a los consumidores en torno a la marca creando experiencias que involucren su cuerpo y su mente de forma individual y colectiva (Holbrook, 2000) dando origen a las comunidades de marca. Las comunidades de marca como concepto poseen una amplia relación con el branding, las relaciones públicas, los sistemas de información de la empresa y con su inteligencia competitiva. Dichas comunidades se forman en relación a una marca, con tal de que la experiencia de consumo se pueda compartir con otros (García-Ruiz, 2005).

Para Pérez y Rodríguez (2012) las principales características de las comunidades de marca se describen en la Tabla 5:

Tabla 5. Características de las comunidades de marca. Fuente: elaboración propia desde Pérez y Rodríguez (2012)

Tabla 5. Características de las comunidades de marca. Fuente: elaboración propia desde Pérez y Rodríguez (2012)

Las comunidades de marca requieren ser fortalecidas por las actividades de branding que desarrollan las organizaciones, en especial por “una riqueza de contenido como para dar sentido a vínculos interpersonales entre consumidores y las marcas” (García-Ruiz, 2005, p. 260). Esta riqueza se representa por medio de las experiencias, los sentidos y los estímulos que las marcas comuniquen en su naturaleza con el objetivo de que la respuesta emocional sea mayor que la racionalidad en los procesos de consumo (Ortegón-Cortázar y Rodríguez, 2016).

El branding ha tenido que adaptarse a las nuevas maneras en las que organizaciones entregan su propuesta de valor a los consumidores, esto porque anteriormente dicha propuesta se fundamentaba en el producto, el precio, la distribución o la promoción; actualmente las empresas deben satisfacer necesidades del mercado a través de las experiencias. De ahí la pertinencia del marketing experiencial en la estrategia corporativa de las organizaciones del siglo XXI.

Suárez y Gumiel (2012) proponen un paralelo entre algunas realidades del marketing tradicional y el marketing fundamentado en las experiencias, las cuales se plasman en la Tabla 6:

Tabla 6. Paralelo entre el marketing tradicional y el marketing de experiencia. Fuente: elaboración propia desde Suárez y Gumiel (2012)

En el entorno del marketing del nuevo mercadeo, una experiencia es un suceso íntimo entre empresas y clientes presente a partir de un conjunto de estímulos generados por la marca que fomenta el consumo en el mercado (Gómez y Mejía, 2012); y como lo sustentan Lenderman y Sánchez (2008), esta categoría del marketing representa una interacción entre el consumidor y la empresa que desde la gestión de su marca desarrolla experiencias extraordinarias ligadas al consumo de bienes y servicios.

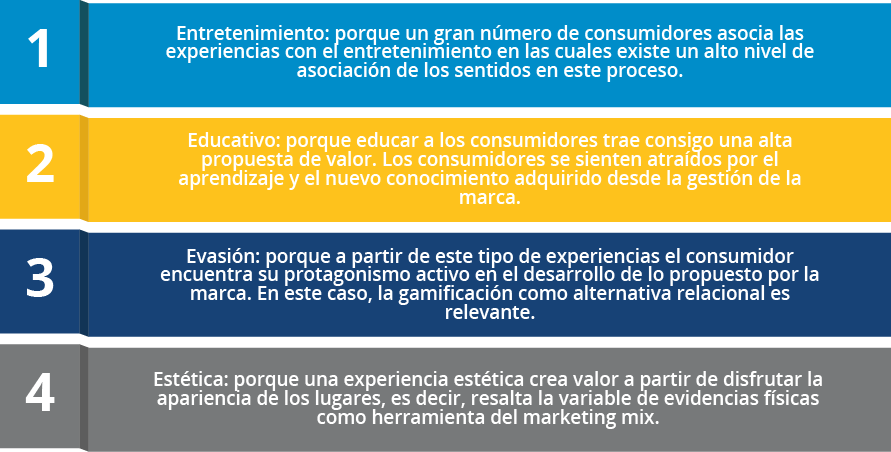

Teniendo en cuenta que cualquier experiencia vincula a los individuos de forma personal con los sucesos ocurridos, en torno al marketing Suárez y Gumiel (2012) proponen los siguientes tipos de experiencias:

Figura 15. Fuente: elaboración propia

Bernd Schmitt es el mayor representante del concepto de marketing de experiencias y resalta el concepto de experiencia definiéndose como un evento privado que ocurre como respuesta a algún estímulo y envuelve todo tu ser (Schmitt, 2010). En esta práctica, los consumidores involucran sus sentimientos, emociones y sentidos, siendo estos pilares y los objetivos del nuevo branding que deben desarrollar las empresas del siglo XXI. Suárez y Gumiel (2012) resaltan las siguientes afirmaciones para entender el concepto de marketing de experiencias:

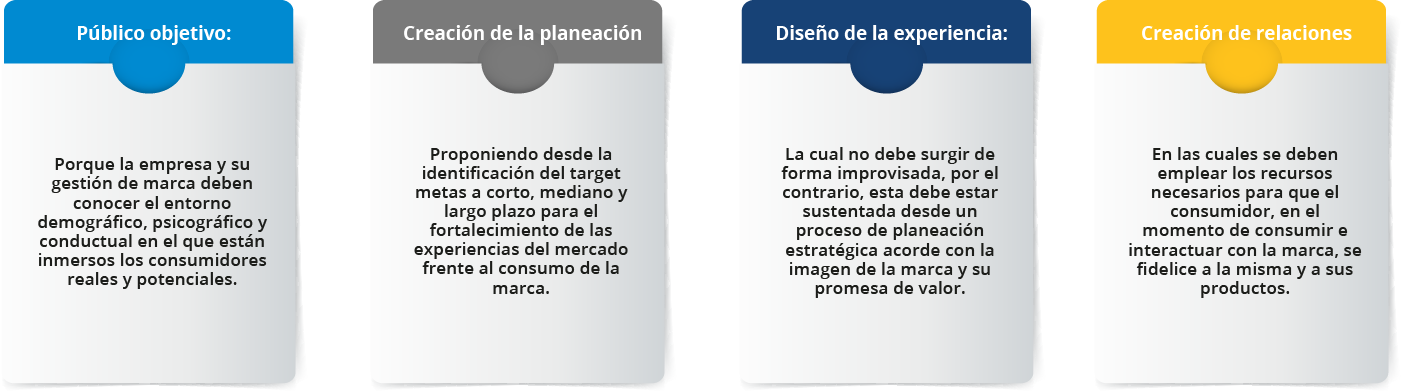

Todas las empresas que posean una adecuada orientación al mercado deben proponer en su estructura organizacional la administración de las experiencias del cliente, que por sus siglas CEM, se conoce como el Customer Experience Management, que es una actividad que se encarga de controlar la calidad de las experiencias que el consumidor desarrolla en los diferentes puntos del canal de marketing donde la presencia de la marca sea evidente (Lenderman y Sánchez, 2008). Para Schmitt (2010) la administración de las experiencias del cliente debe contener las siguientes estrategias:

Figura 16. Fuente: elaboración propia

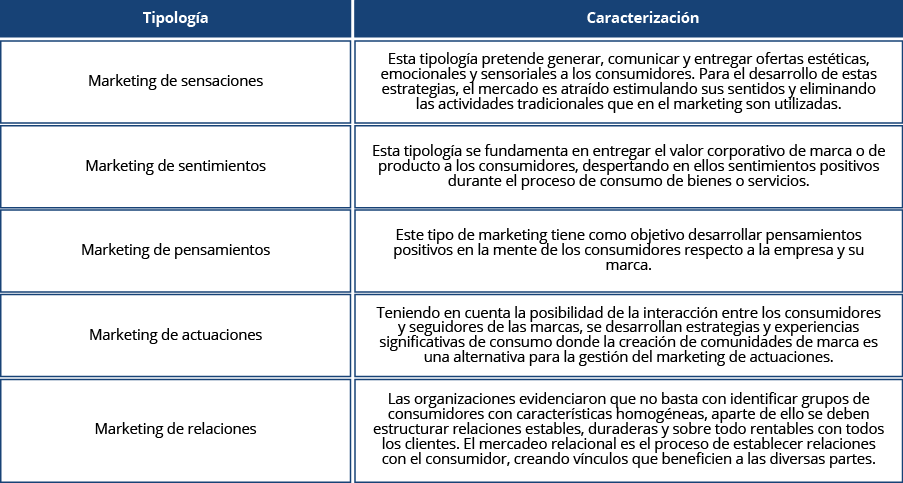

A partir del desarrollo de la administración de las experiencias del cliente, la organización debe identificar el tipo de marketing a desarrollar fundamentado en la experiencia. Schmitt (2010) propone la siguiente tipología que se describe en la Tabla 7:

Tabla 7. Tipología del marketing de experiencias. Fuente: elaboración propia desde Schmitt (2010)

El marketing sensorial sustenta la capacidad que tienen las marcas para comunicarse no solo con sus clientes sino con sus stakeholders desde sus cinco sentidos, en especial los del consumidor, pretendiendo mejorar la imagen de la marca para fomentar el consumo de los bienes y servicios que representa. Para Suárez y Gumiel (2012) este tipo de marketing crea experiencias sensoriales a través de la vista, el gusto, el oído, el tacto, y el olfato.

Una nueva tendencia en el mercadeo del siglo XXI es el marketing sensorial, el cual pretende gestionar la relación entre la marca hacia los sentidos de los clientes, incidiendo a favor de la empresa en el comportamiento de consumo de ellos y el posicionamiento de la marca en el mercado (Marín y Zambrano, 2018). Para Rua (2015) las principales funciones que cumple el marketing sensorial para el fortalecimiento del branding en las organizaciones son las siguientes:

Incrementa la contundencia dentro de los procesos de comunicación.

Potencializa las experiencias de carácter extraordinario en los procesos de consumo.

Eleva la percepción positiva de la imagen de marca incrementando su propuesta de valor.

Incide en el comportamiento del consumidor.

Fortalece la lealtad de los consumidores.

Incide en el comportamiento del consumidor.

Entre los factores que han impulsado el desarrollo del marketing sensorial se encuentran los siguientes: la dinámica de los mercados y los altos niveles de competitividad, la importancia de los factores emocionales sobre los factores racionales en los actuales procesos de consumo, y la incidencia de las neurociencias como factor que potencializa el marketing (Suárez y Gumiel, 2012).

Teniendo en cuenta que el marketing sensorial se basa en la pertinencia de los sentidos en la estrategia de comunicación se relacionan los siguientes elementos de análisis para cada uno de ellos:

Marketing visual. La vista como sentido humano permite a las personas desarrollar en su mente una percepción del mundo (Serrano y Franco, 2017) y para el caso de las marcas, un concepto de relación comunicacional relacionada con las experiencias y satisfacción de necesidades. Por lo anterior, el marketing visual se fundamenta en el uso de estrategias de comunicación, tanto icónicas como lingüísticas en el proceso de entrega de valor al mercado a través de experiencias extraordinarias (Pini, McDonald y Bartlett, 2016).

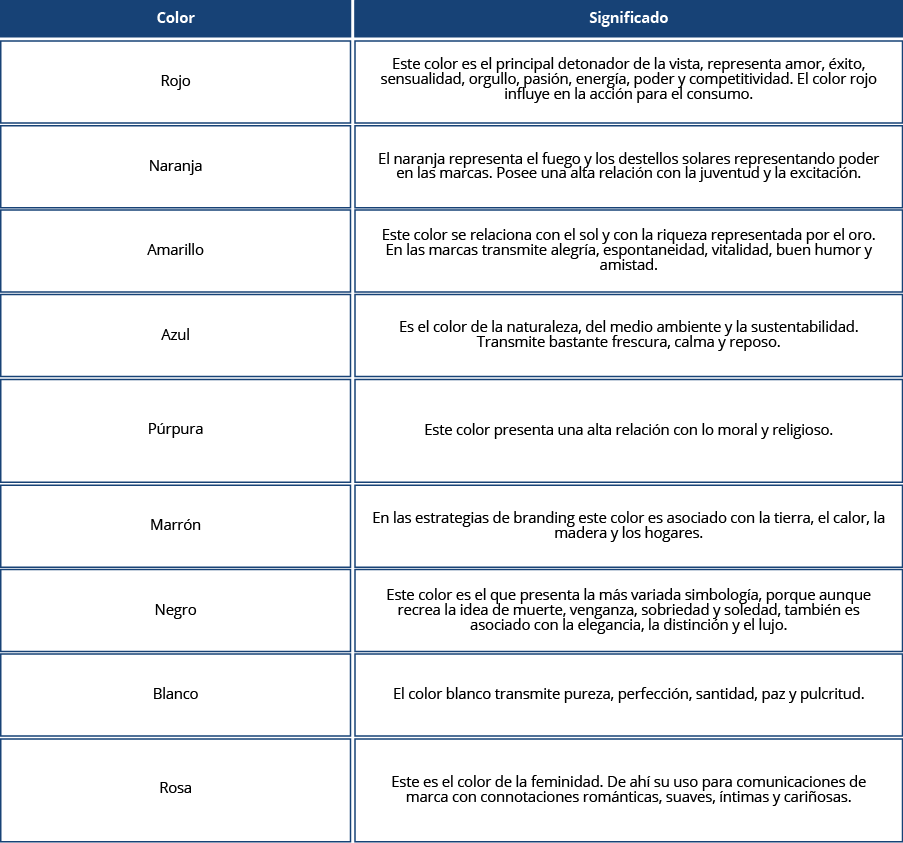

El color en el entorno del marketing visual juega un papel importante en la estrategia de packing y de imagen de marca. Los empaques, embalajes, logotipos e isotipos contienen en el color un elemento de comunicación vital en la propuesta de valor de la empresa y su marca. Estos proporcionan realismo a la comunicación, captando la atención del consumidor, el cual podrá identificar las marcas claramente dentro de las ofertas existentes en el mercado (Rua, 2015). La Tabla 8 relaciona los significados de los colores en el entorno al marketing sensorial:

Tabla 8. Significados de los colores en el marketing sensorial. Fuente: elaboración propia desde Pol (2017)

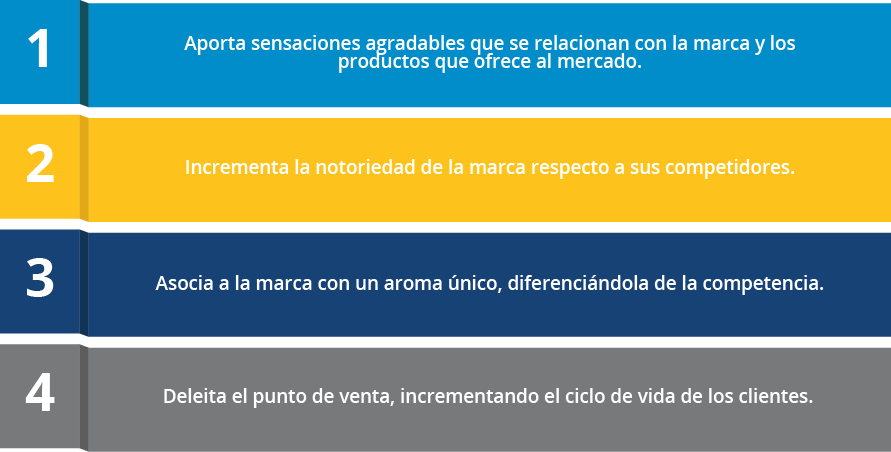

Dentro de los procesos de comunicación de marca, los aromas cuentan con simbolismos representativos que inciden en el comportamiento del consumidor. Más que perfumar los espacios donde se encuentran las marcas y los clientes, deben reforzar la identidad de la empresa con diseños de odotipos, los cuales conforman y complementan las estructuras de las marcas (Rua, 2015). Cuando la marca es “respirada” por el consumidor, se genera un contacto íntimo entre la propuesta de valor y las necesidades de los clientes, incrementando el consumo de los productos de la marca. Dentro de las principales ventajas del marketing olfativo se resaltan las siguientes (Barreto y Martínez, 2016):

Figura 17. Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta que en la naturaleza del comportamiento humano es más relevante para el mercadeo escuchar que oír, las marcas deben ser escuchadas por todos sus stakeholders. La escucha de las personas es una acción voluntaria, promoviendo el entendimiento del mensaje enviado por las marcas que pretenden desde el marketing sensorial generar experiencias en los consumidores que motiven el consumo a partir del beneplácito del mensaje auditivo.

El marketing auditivo debe influir en el consumidor desde el uso de una música específica en los escenarios donde la marca pretenda ejercer una acción comercial, logrando estimular el consumo de bienes y servicios (Marín y Zambrano, 2018). La música puede convertirse en un elemento para desarrollar una adecuada segmentación del mercado porque los consumidores al ingresar a un punto de venta, se identifican o no con la propuesta de valor de la empresa y con el mensaje que envía la marca a través de su propuesta de audiomarketing.

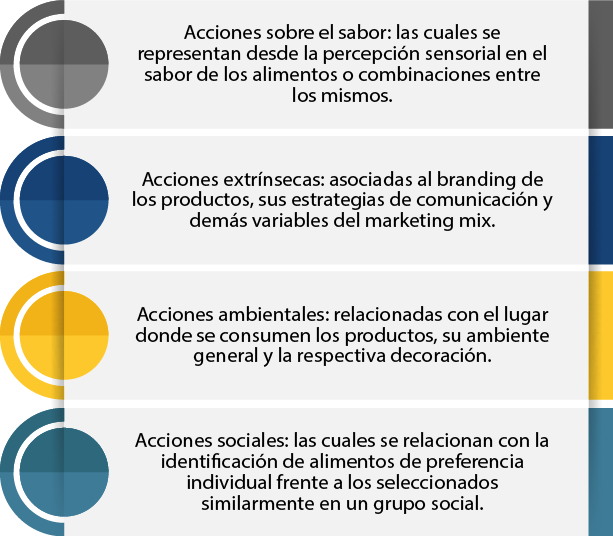

Marketing gustativo. Las estrategias de marketing gustativo están relacionadas a las acciones olfativas; sin embargo, este consiste en reconocer los sabores más agradables para los consumidores potenciales de la marca con el objetivo de incrementar la participación en el mercado, optimizar el posicionamiento y la diferenciación en el mercado. Algunas acciones relacionadas al desarrollo del marketing gustativo se relacionan a continuación:

Figura 18. Fuente: elaboración propia

El proceso de comunicación de la marca hacia sus stakeholders permite a las organizaciones no solo ser conocidas en el mercado sino ser reconocidas, es decir, tener la certeza que los grupos de interés entienden la propuesta de los atributos y demás elementos de valor que la marca gestiona desde su personalidad, identidad, arquitectura y sustento legal. Las empresas pueden poseer en su portafolio productos de alta calidad y adecuados para la satisfacción de necesidades, pero si sus valores no se comunican ni se asocian con la marca, serían prácticamente inexistentes en el mercado.

Para que la empresa asegure su reconocimiento, debe utilizar canales tradicionales y alternativos que aseguren su posicionamiento en la mente de los consumidores, permitiendo que estos asocien la satisfacción de sus necesidades con la marca. De esta manera, las organizaciones lograrán que el mercado se sienta comprometido con la marca, haciéndolo partícipe de la comunidad en torno a ella, esto sucederá siempre y cuando la orientación y filosofía corporativa tenga un alto sentido para los consumidores.

Figura 19. Fuente: Shutterstock/2019

Figura 19. Fuente: Shutterstock/2019

Las dinámicas propias del mercado y sus tendencias de consumo han hecho que los esquemas de la comunicación entre empresas y consumidores también evolucionen. Al respecto, la tecnología ha sido un aliado importante para las empresas frente a estos nuevos desafíos de la realidad comercial del siglo XXI. Las redes sociales son uno de los canales más utilizados por las organizaciones para ser reconocidos y fortalecer su propuesta de valor a los stakeholders, siendo una herramienta de marketing alternativa al alcance de clientes reales y potenciales.

Como lo afirman García, Expósito y Verdugo (2015) estas redes han generado una revolución a partir de la forma en la cual se relacionan la oferta y la demanda en el mercado. Inicialmente, las empresas se fundamentaron en la web 1.0 como alternativa de información unidireccional desde sus sitios web. Con la aparición de la web 2.0 su estructura en la comunicación bidireccional y multidireccional tiene como protagonista al social media.

Las redes sociales son una herramienta del marketing digital porque fomentan comunicación entre sus integrantes, permitiendo difundir ofertas empresariales y marcas de forma personalizada o masiva (García, et al, 2015). No todas las redes sociales funcionan de la misma manera o tienen los mismos objetivos; cada una de ellas genera contenidos diferentes.

Figura 20. Fuente: Shutterstock/2019

En forma general existen dos tipos de redes sociales: las primeras son las redes horizontales son muy generales y cualquier tipo de usuario puede participar en ella sin restricciones puesto que no requiere de ninguna característica específica (Facebook, Twitter, Instagram); las segundas, donde los usuarios cuentan con características comunes y tienen los mismos intereses (LinkedIn). Las redes sociales de mayor reconocimiento presentan las siguientes características:

Figura 21. Fuente: Shutterstock/2019

Figura 21. Fuente: Shutterstock/2019

Facebook: es la red más grande del mundo con mayor número de usuarios, los cuales pueden conectarse en cualquier momento. No se caracteriza por generar contenidos verticales, de ahí su gran participación y cobertura en el mercado mundial.

Figura 22. Fuente: Shutterstock/2019

Figura 22. Fuente: Shutterstock/2019

Twitter: es la red donde se generan contenidos con mayor velocidad, permitiendo interactuar con cualquier miembro de la red, siendo o no seguidor.

Figura 23. Fuente: Shutterstock/2019

Figura 23. Fuente: Shutterstock/2019

Instagram: es la red que genera un importante contenido visual muy fácil de consumir. Las imágenes representan el principal contenido de esta red social.

Figura 24. Fuente: Shutterstock/2019

Figura 24. Fuente: Shutterstock/2019

YouTube: esta red permite compartir contenido multimedia con el objetivo de crear comunidades entorno a una marca e incrementar la lealtad de sus consumidores.

Figura 25. Fuente: Shutterstock/2019

Figura 25. Fuente: Shutterstock/2019

LinkedIn: red social vertical, la cual genera contenido académico, científico y de networking. Por ello, su mercado potencial son los profesionales.

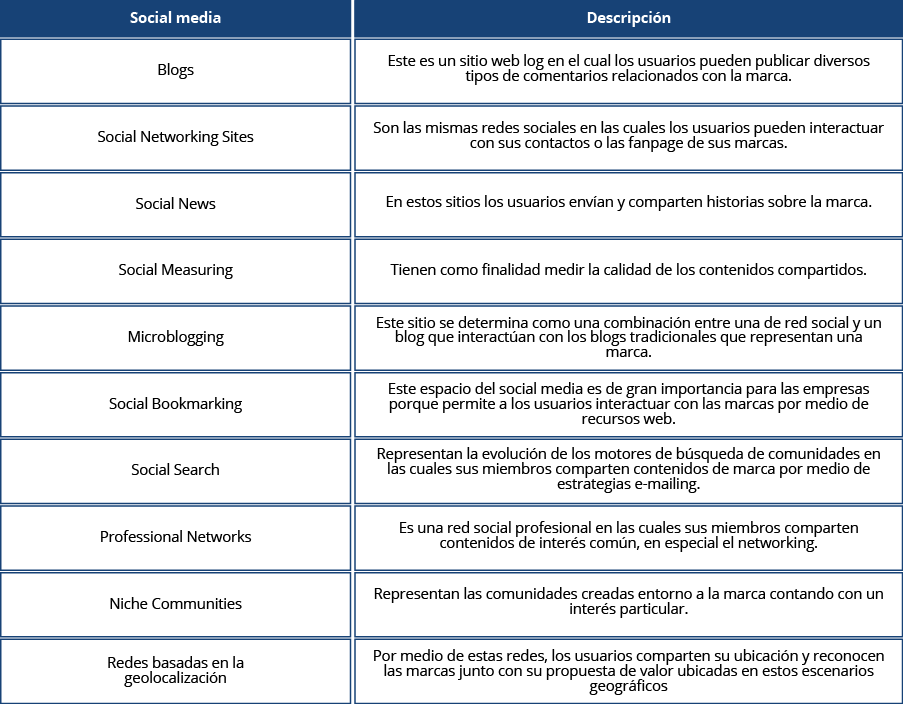

Se entiende por social media a las aplicaciones fundamentadas en internet las cuales se construyen sobre las bases tecnológicas de la web 2.0, permitiendo la creación e intercambio de contenido generado conjuntamente entre las empresas y sus usuarios (Yejas, 2016). Alrededor del social media las marcas influyen a los consumidores generando en ellos engagement, es decir, compromiso integral con la marca a través de la generación de contenidos. Los diferentes tipos de social media se relacionan en la Tabla 9:

Tabla 9. Tipos de social media. Fuente: elaboración propia desde García, et al, (2015)

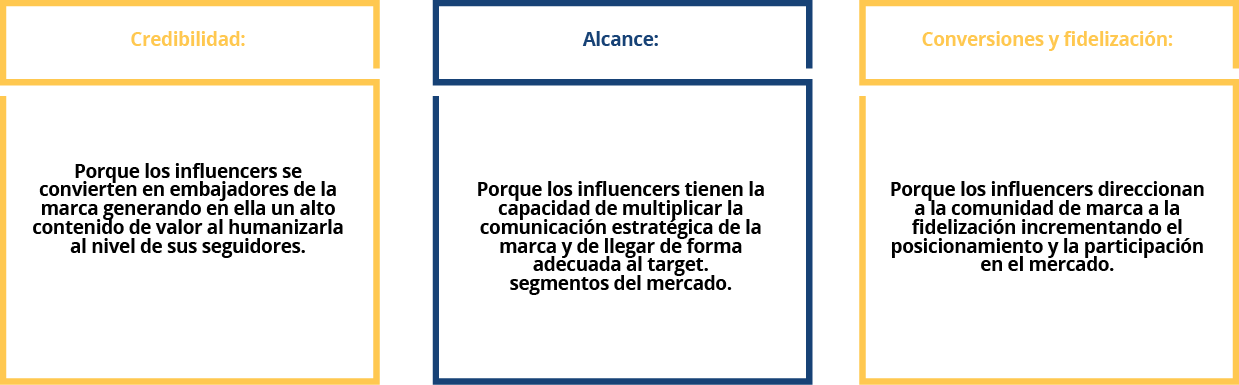

Los influencers son personas que poseen una particular relevancia en las redes sociales y en otros entornos del social media, los cuales representan a las marcas en su relación con consumidores desde escenarios 2.0 (Castelló-Martínez y Pino, 2015). Teniendo en cuenta que los influencers cuentan con una imagen importante en las redes sociales debido a su gran número de seguidores, las marcas aprovechan esta ventaja para incrementar su visibilidad y su propuesta de valor en el mercado. Para Venegas (2015) algunos de los beneficios que para el branding otorga el uso de los influencers son los siguientes:

Figura 26. Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la Asociación de Marketing de Influencers creada en los Estados Unidos existen cinco categorías diferentes de influencer con las que las empresas pueden desarrollar su posicionamiento en el mercado, teniendo en cuenta los perfiles y las características de estos individuos. Dichas categorías son las siguientes:

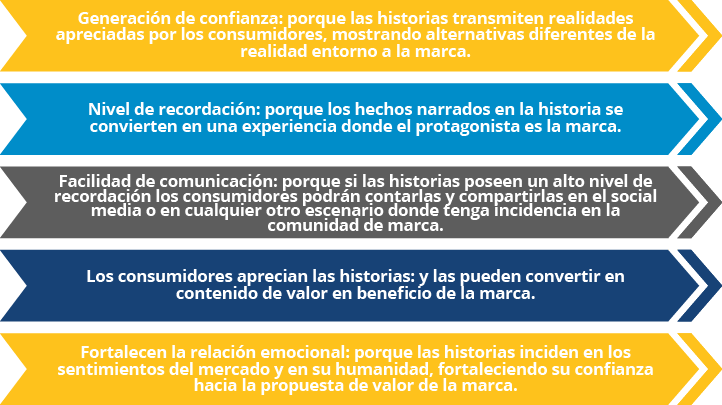

El storytelling consiste en la capacidad que tiene una marca de contar historias de interés para el mercado potencial de la empresa con el propósito de que estas sean interiorizadas y significativas para los consumidores, generando así lealtad y fidelización de ellos para los productos representados por la marca. Ruíz (2013) describe que esta actividad viene tomando relevancia en el mercado y en la gestión de las marcas por su particularidad y diferenciación frente a estrategias de comunicación frías y monótonas para desarrollar empatía con los consumidores potenciales.

El desarrollo del storytelling relacionado con el branding se fundamenta en la generación de contenido para los clientes, el cual debe proponer una relación mucho más humana entre empresa y consumidor, en las cuales se describen ideas fascinantes que pueden convertirse en experiencias desde el consumo de la marca, fortaleciendo así sus dimensiones y rasgos de la personalidad (Suárez y Gumiel, 2012).

El storytelling fundamenta su desarrollo en la composición de dos elementos: mitos y arquetipos, los cuales asimilan los consumidores y los relacionan con la marca (Hultén, 2011). Los primeros, cuentan relatos extraordinarios protagonizados por personajes fantásticos, los cuales fortalecen el acervo cultural del entorno desarrollando dicha historia. Los segundos son símbolos de carácter universal que representan la realidad cultural de un grupo de personas o de una comunidad en general. A partir de estos elementos, las marcas deben estructurar su storytelling.

Dentro de las principales ventajas del uso del storytelling en el branding se resaltan las siguientes (Ceballos y Gómez, 2014):

Figura 27. Fuente: elaboración propia

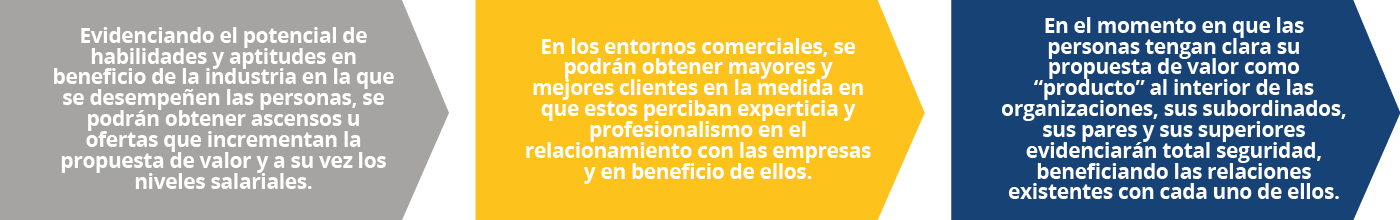

El marketing personal debe tener como punto de partida el alcance de unos objetivos propuestos tanto en la vida laboral como en la vida personal, y de esta manera elegir las estrategias y tácticas más adecuadas para alcanzar dichos objetivos, teniendo en cuenta la dinámica de la sociedad y de los sectores productivos que inciden en los profesionales (Ferre-Trenzano, 2003). Es por esto que dentro de los principales beneficios cuando se desarrollan actividades de marketing personal, Gutiérrez (2018) resalta los siguientes:

Figura 28. Fuente: elaboración propia

En términos de marketing personal se recomienda como fase inicial del programa de plan de mercadeo dar respuesta a estos interrogantes: ¿Quién Eres?, ¿Qué haces?, ¿Cómo lo haces?, ¿Qué te hace diferente de los demás? (Shepherd, 2005). Una vez se hayan respondido estos interrogantes, para los profesionales será más asertivo identificar cuál es el verdadero objetivo que tienen como productos y a quién quieren beneficiar con su oferta de valor. Frente a ello, se relaciona a continuación unas fases prácticas para el desarrollo del marketing personal.